TOP >地図システム活用のお役立ち情報一覧 > 災害によるサプライチェーンリスクを分析する方法とは?

災害によるサプライチェーンリスクを分析する方法とは?

東日本大震災とタイの洪水という大きな2つの災害が起きた2011年以降、大企業を中心に調達先を再検討するサプライチェーンリスクマネジメント(SCRM)の動きが盛んとなり、企業には必須の課題となりました。

ただ、サプライチェーンの災害リスクに関しては、戦略策定だけでなく、その分析や検証をする必要があります。さらには、リスクの可視化、評価をする必要もあります。

サプライチェーンの分析が可能なシステムも多々ありますが、ここでは実際の道路状況や輸配送状況を反映したサプライチェーンのリスク分析ができ、かつ災害によるサプライチェーンのリスク分析以外の用途にも使用可能な、地理情報システムのGISを有効な1つの手法としてご紹介いたします。

災害によるサプライチェーンリスク

サプライチェーンリスクとなりうる災害には、自然災害と人為的災害の2つの大きく二分されます。またこれらは、突発的な災害と、長期的な災害と、時間軸でも分けることができます。

自然災害

地震、火災、津波、台風、洪水、落雷、積雪、感染症など

人為的災害

(突発的災害)

納品遅延、事故、交通インフラの麻痺、システム障害、停電、盗難、ストライキ、倒産、M&A、リコール、政変、金融危機、テロなど

(長期的災害)

地球温暖化、資源枯渇、少子高齢化など

頻発するのが、人為的かつ突発的な災害です。小規模な事故や納品遅延であっても、長い鎖となっているサプライチェーンにとっては大きなリスクとなります。

災害が起きた際のサプライチェーンへの影響

例えばサプライヤーで事故が発生した際には、生産の中断から始まり、納品・配送遅延、違約金発生、利益損失とつながります。こうした突発的な連鎖が発生するため、最悪の場合は顧客離れにもつながりかねません。

また、交通事故により交通インフラが麻痺すると、道路に通行規制がかかり、駅や空港が機能停止してしまいます。中長期的にこうした状態が続くと、サプライチェーン全体に影響が波及していきます。

特に製造業のような長いサプライチェーンの場合は、資源会社、素材会社、原料サプライヤー、部品サプライヤー、セットメーカー、という鎖でつながっています。しかし、このサプライチェーンのどこかが途絶してしまうと、仕入れ先や得意先も連鎖的にマイナス影響を及ぼします。

実際に発生した災害によるサプライチェーンへの影響として有名な事例は、2011年の東日本大震災と、同じく2011年に発生したタイの洪水です。

東日本大震災では、多くの企業が倒産に追い込まれましたが、倒産パターンのうち「得意先被災等による売上げ減少」と「仕入先被災等による調達難」が約半数ということが判明しています。自然災害によるサプライチェーンの途絶が倒産の原因となったケースがいかに多いかということがわかります。またタイの洪水では、海外の自然災害ではありますが、サプライチェーンの途絶が国境を越えて波及するということが顕在化した事例でもあります。

これらの災害が起きた2011年以降、大企業を中心に調達先を再検討するサプライチェーンリスクマネジメント(SCRM)の動きが盛んとなり、企業には必須の課題とされるようになりました。サプライチェーンリスクマネジメントとは、サプライチェーンに影響があると考えられる様々なリスク要因を分析し、在庫を保有したり、サプライヤーの分散をしたりといったリスクを抑える対策をするという一連のプロセスのことを意味します。

特に製造業におけるサプライチェーンは、直接取引のある仕入れ先や顧客のみで完結するものではなく、さらにその先に広がるサプライチェーンと連関するため、より具体的な対策を練っていく必要があります。

こうした動きの結果、従来のサプライチェーンがピラミッド構造ではなく実はダイヤモンド構造であると指摘されたり、「ジャスト・イン・タイム」が限界だと指摘されたり、BCPを策定するという動きが出たり、様々な議論が起こりました。

ただ、サプライチェーンの災害リスクに関しては、戦略策定だけでなく、その分析や検証をする必要があります。さらには、リスクの可視化、評価をする必要もあります。

災害によるサプライチェーンリスクを分析する方法とは?

災害によるサプライチェーンのリスク分析をするためには、どうしてもシステムに頼らざるを得ません。自然災害や人為的災害を実際に起こすわけにもいかず、また起きてからでは遅いため、データによるシミュレーションを行う必要があるためです。そうしたシステムは高度な機能が多く、また選択肢も限られてきます。

サプライチェーンの自然災害リスクを分析する方法の1つとしては、自然災害の分析専門のソフトを使用する必要があります。しかしそうした専門ソフトは非常に高機能かつ高価格である一方、使用用途が限定的であるため、費用対効果に合いづらいというのが欠点としてあげられます。

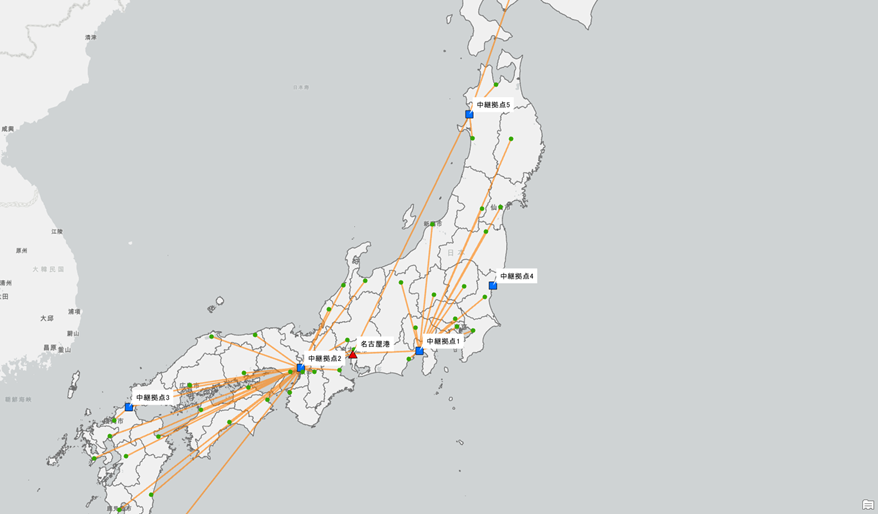

また、図形式でサプライチェーンの管理を行うシステムもありますが、こちらも正確な分析とは言い切れません。というのも、こうしたシステムの場合は簡易的なマップしか用意されておらず、実際の道路状況や輸配送状況を反映したサプライチェーンのリスク分析ができるとは言えないからです。

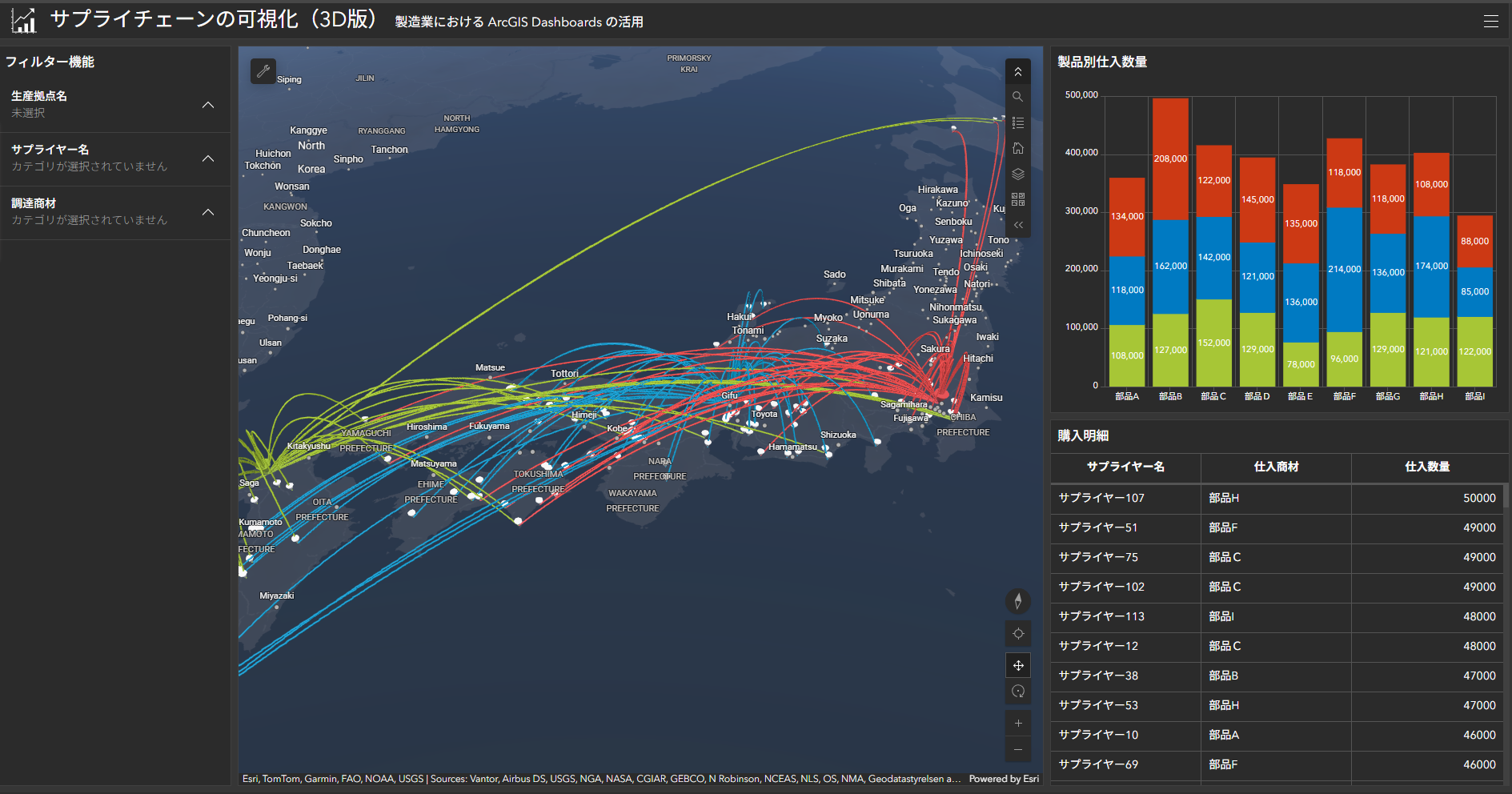

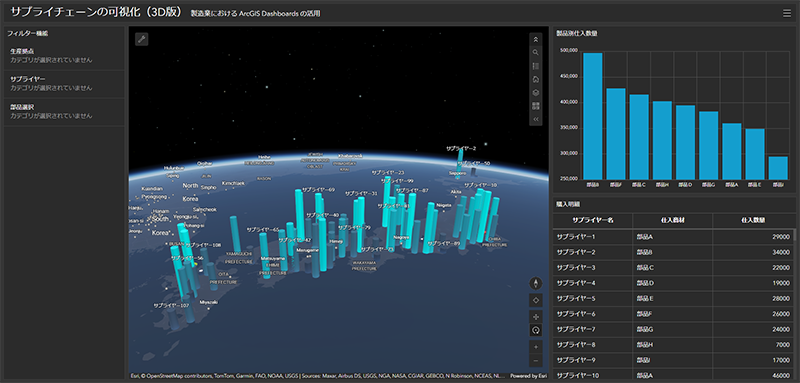

そこで、大企業から中堅企業までが導入しやすく、かつ災害によるサプライチェーンのリスク分析以外の用途にも使用できるシステムとして、地理情報システム(GIS)のArcGISがあげられます。

GISによるサプライチェーンの災害リスクマネジメント

GIS(ジー アイ エス)とは、Geographic Information System の略称で日本語では地理情報システムと訳されます。

地理情報とは地球上に存在する地物や事象のすべてを指しますが、これらをコンピューターの地図上に可視化して、地理情報の関係性や傾向をわかりやすい形で導き出すのが GIS の大きな役割です。

GISにもいくつか種類はありますが、特にESRIジャパンが取り扱うArcGIS、適切なものを選定、追加いただけます。具体的には、南海トラフ地震のような大震災の被害範囲、洪水による浸水想定地域、それらの過去データもご利用いただけます。

ArcGISと災害リスクデータを活用することで、サプライチェーンの災害リスクの分析を行うことができます。

特にシミュレーションにおいては、ただ過去のデータがあるだけでは上手く機能せず、シミュレーションするための動的なデータが必要となります。こうしたニーズに応えるべく、災害によるサプライチェーンリスク分析のための動的データも用意しております。

また災害対応には、準備・予測・対応・復旧という4つのフェーズがありますが、ESRIジャパンのArcGISではすべてのフェーズにご活用いただけるサービス内容が網羅されています。災害専門のシステムではなく、通常業務にもご利用いただけるという点も、お客様からご評価いただいているポイントです。

災害によるサプライチェーンリスクをGISで分析したい方は、サプライチェーン 地図システム.comにお任せ!

サプライチェーン 地図システム.comを運営するESRIジャパンでは、これまでに多くの製造業様・物流会社様にArcGISを導入し、サプライチェーンマネジメントの実施をサポートしてまいりました。

このほかにも、ArcGISを導入することで、グローバルサプライチェーンの可視化、サプライチェーンのリスク分析、気象データやアプリを活用したリアルタイムでのサプライチェーン管理、外部データとの連携によるサプライチェーンのシミュレーションなど、様々な分析・シミュレーションを行うことができます。

サプライチェーン 選定.comでは、様々なサプライチェーンマネジメントの課題解決事例をご紹介しています。

ぜひこちらもご覧ください。

お役立ち情報一覧に戻る

03-3222-3941

03-3222-3941