TOP >地図情報システム ソリューション 一覧 > 受発注データを地図情報システムと組み合わせ、企業間の取引構造を可視化

受発注データを地図情報システムと組み合わせ、企業間の取引構造を可視化

ダイハツ九州

サプライチェーンの全体構造の把握が困難な状況

今回のお客様は大分県中津市に立地する軽自動車、および総排気量1,000cc以下の小型車を主力とする自動車メーカーのダイハツ九州様です。自動車産業は使用する部品点数が多く、部品メーカーのすそ野が広いことが特徴です。そのためサプライチェーン全体の把握及び管理することは非常に困難でした。

複層にわたるサプライヤーを地図上に可視化

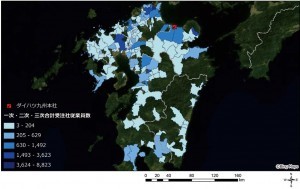

ここで帝国データバンク保有の企業概要データベースに含まれる発注企業、および受注企業の本社住所を位置情報として地図上にアップロードし、取引関係を可視化できるようになりました。ダイハツ九州様と直接取引している企業をTier1、Tier1と取引している企業をTier2、さらにTier2と取引している企業をTier3とし、複雑なサプライチェーンを視覚的に捉えることが可能になりました。

サプライチェーンの可視化で初めて分かったこと

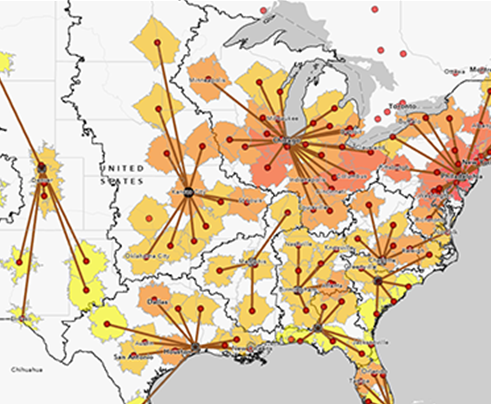

ダイハツ九州様の有力なTier1企業2社の取引先をスパイダーダイアグラムによって確認したところ、両者のサプライチェーンには異なる特徴がみられました。

A社が九州に立地する企業と多く取引しているのに対して、B社は親会社の主力工場がある静岡県の企業との取引が目立っていました。本州に立地するサプライヤーの数については両社間でそれほど違いはありませんでした。しかし九州の製造業との取引数については、A社とB社では 4倍近い開きがありました。

こうした違いが生じる要因としては2つの理由が推測できます。第一に、生産する部品の種類、構成する部品の点数や性質の違いなどの理由が考えられます。一般に、小型で付加価値が高くコストに占める輸送費の割合の小さいものは遠距離から調達できますが、逆にかさ高で輸送費のかかるものは近距離から調達される傾向があります。第二に、設立からの年数の違いです。A社は 1993 年設立ですが、B社は 2005年設立と新しく、まだ地元の調達先を開拓できていないことが理由として挙げられます。

このように取引先を全て地図上で可視化することによって、取引先の状況を多様な観点から把握できるようになり、より信頼性が高いサプライチェーンを構築することが可能になりました。

サプライチェーンマネジメントの課題をGISで解決したい方は、ESRIジャパンにお任せ

サプライチェーン 地図システム選定.comを運営するESRIジャパンでは、これまでに多くの製造業に関わる企業様にArcGISを導入し、サプライチェーンマネジメントに関する様々な課題を解決してまいりました。ArcGISを導入することで、サプライチェーンの見える化や最適化、災害などのリスク分析など、様々な分析・シミュレーションを行うことができます。

「現状のサプライチェーンに課題がある…」「台風や地震などの災害リスクの分析を行いたい…」

こうしたサプライチェーンマネジメントに関するお悩みをお持ちの方は、まずはESRIジャパンまでお気軽にお問い合わせください。

ソリューション一覧に戻る

03-3222-3941

03-3222-3941