地図システムの活用で

強靭・効率的な

サプライチェーンに貢献

地図システムで課題を解決

最適な地図システムの導入でこのような課題を解決しませんか?

下記のタグから、地図システムによるサプライチェーンに関するソリューションをご覧ください。

- #GISによる位置情報管理

- #GISによる可視化

- #GISによる業務効率化

- #グルーバルサプライチェーン

- #サプライチェーンのリスク管理

- #サプライチェーンの可視化

- #サプライチェーン情報の共有

- #物流センターの拠点分析

- #配送・配達エリアの最適化

- #配送・配達エリアの見える化

- #配送・配達ルートの解析

- #配送エリアの管理

製造業サプライチェーンに特化した 地図システム導入

製造業のサプライチェーンマネジメントで地図システムを最大限に活用し、

業務効率化・無駄のないコスト管理・最適な意思決定を実現。

-

地図システム導入のメリット1

サプライチェーンのリスク管理

-

地図システム導入のメリット2

燃費・労働時間の削減

-

地図システム導入のメリット3

持続的なサプライチェーンの構築

Esriの地図システムが選ばれる 3つの理由

ご検討中の方はお気軽にご相談・お問い合わせください!

-

圧倒的な数を誇る GIS 機能

Esriは、データの取得、作成、管理、表示、検索、解析、共有など、地理空間情報を活用するための一連の機能をサービスとして提供します。ほとんどの機能要件は標準機能で実現できますので、開発コストを最小限に抑えることができます。

-

豊富な導入実績

Esriは、50 年近くにわたって物流・配送会社向けのGISソリューションを提供し続けているGISのリーディングカンパニーであり、そのソフトウェアは世界最大のシェア(*)を誇ります。

-

導入の容易性

Esriが提供するArcGISでは、無償のオンライン地図サービスを提供しており、各種アプリからアクセスしてすぐに汎用的な業務で利用することができます。また、特定の用途に対応したアプリを簡単に作成できるアプリビルダーやテンプレートも提供しています。

サプライチェーン 地図システム.comが提供する ソリューションの特長

GIS や地理データの活用は、サプライチェーンの視覚化だけでなく、

リスクエリアの発見など安定的な運用をおこなう判断材料を提供します。

-

マップデータから

システムまで

一貫したサービスを

提供しますEsriで50年近くに渡って蓄積した豊富なマップデータだけでなく、マップを活用するための最適データを提供しています。

-

見える化

問題の発見Esri の強力な解析ツールを活用することで、サプライチェーン上に潜む、拠点間の接続性の問題や脆弱性をいち早く発見することができます。

-

リスクの軽減

顧客との強い信頼関係は外部から影響を受けにくく、柔軟性の高いサプライチェーンを作り出すことで作り出すことができます。

日本をはじめ、世界中の地図情報と紐づいた データを活用可能

あらゆるデータを地図システムと組み合わせ、

経営判断の高速・高精度化、業務効率化、情報の見える化、リアルタイム共有を実現できます。

-

通行データ

(履歴/リアルタイム)

-

モービルアイデータ

-

気象・災害データ

(過去実績/リアルタイム)

-

マーケットデータ

(事業所数・人口・平均所得等)

-

道路オプションデータ

(交通事故・標識(駐停車禁止)

・信号・土地勾配等) -

道路網データ

-

人流・SNSデータ

-

自社内に保有されている

各種位置情報データ

ESRIジャパンでは120以上の地図情報と紐づいたデータをご提供しています。

ストア未公開データもございますのでお気軽にお問合せください。

地図情報システム ソリューション 一覧

-

国内

物流倉庫会社

物流倉庫管理における位置関係の把握、物件情報の管理で業務効率化へ

-

海外

大手製造業

海外における配送ルートシミュレーション・輸送コスト最適化

-

国内

メーカー 物流管理部門

配送・流通業務の効率化

-

国内

大手電器メーカー

出荷実績をGIS上で可視化し、自社サプライチェーンの課題を発見する

-

国内

産業機械部品メーカー

調達物流の効率化をGISを用いてシミュレーション

-

海外

米・シスコ社

グローバルサプライチェーンの合理化と顧客への高品質なサービス提供支援

地図システム活用のお役立ち情報

-

エンタープライズ GIS で製造業を変革 – 部門横断での GIS 基盤を実現し全体最適へ –

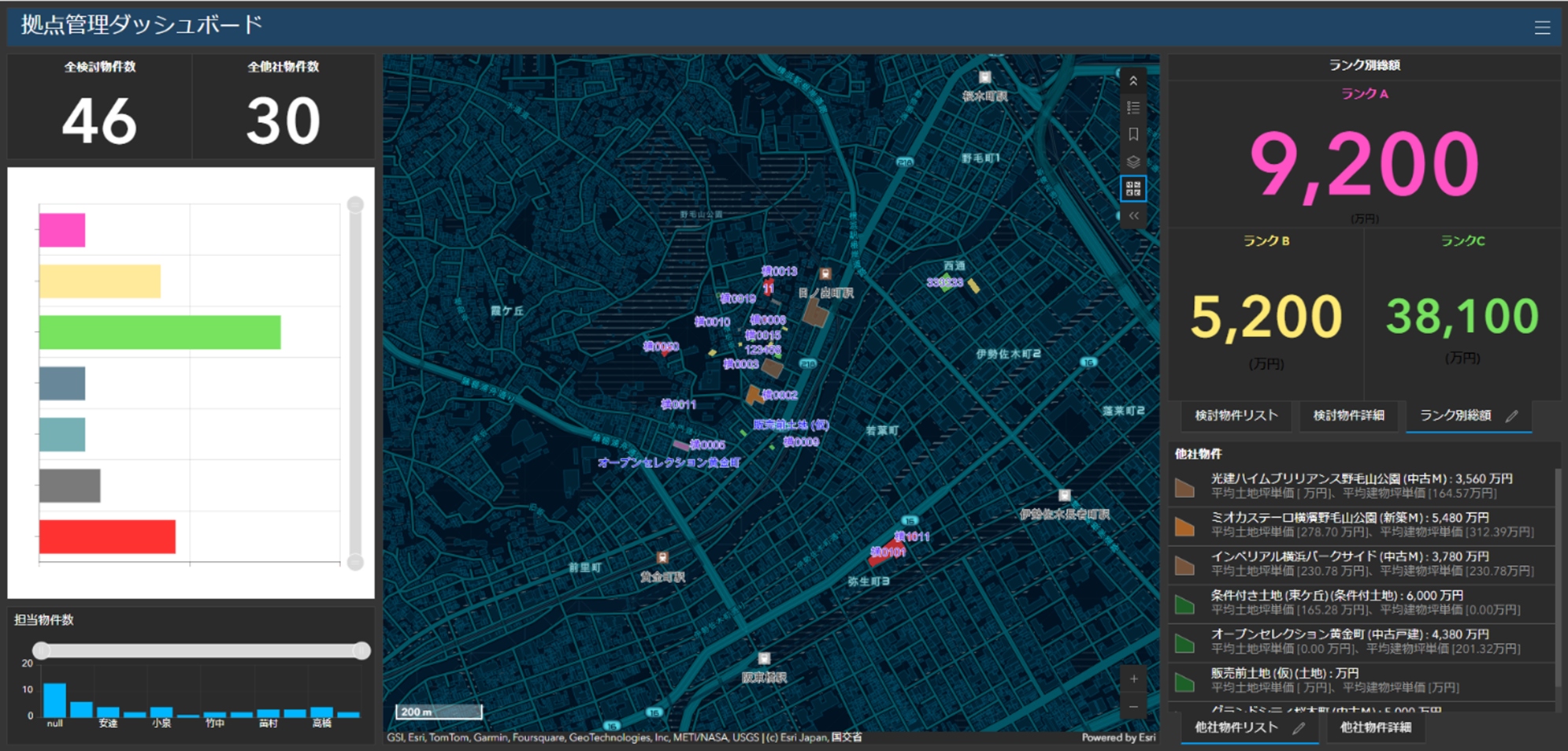

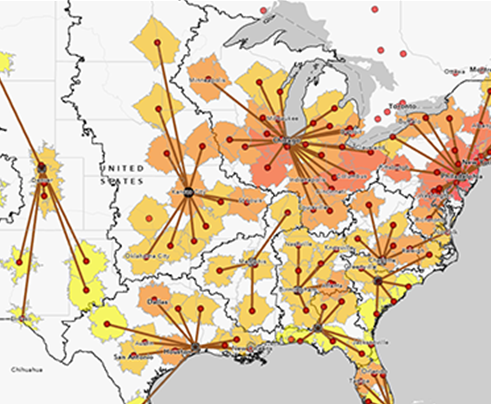

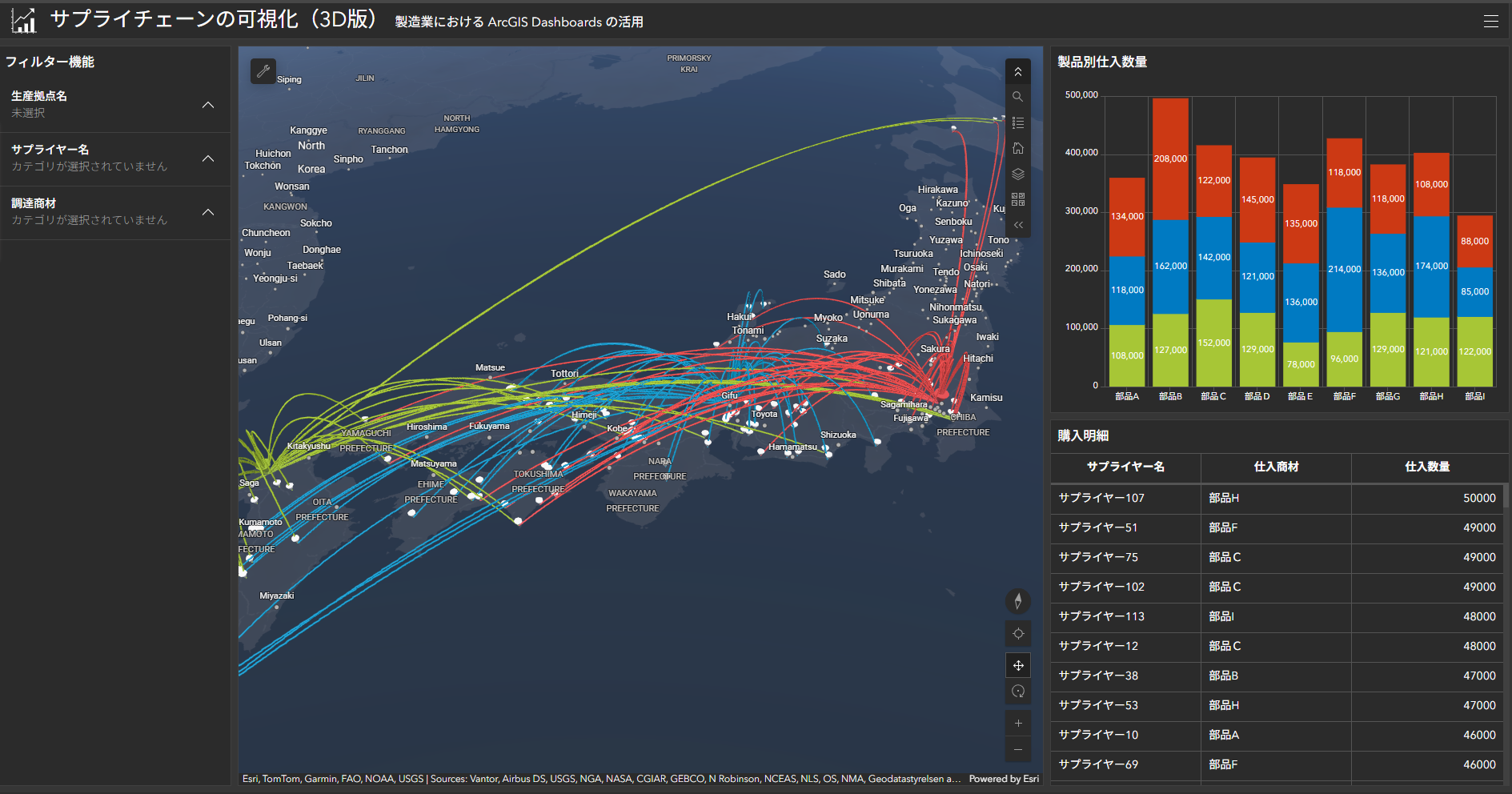

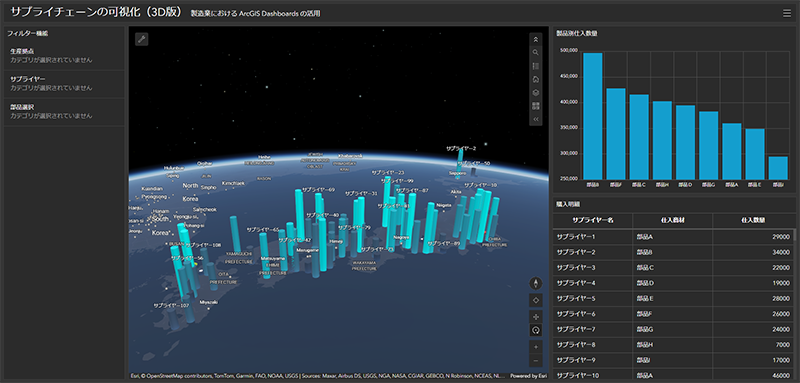

はじめに 製造業は、グローバル化による需給の振れ幅、サプライチェーンの複雑化、自然災害の多発、そして DX の加速という大きな構造変化に直面しています。個別最適の積み上げだけでは、変化への対応スピードが落ち、在庫やコストの膨張、リードタイムの延伸といった負の連鎖が発生しがちです。 そうした状況で、企業全体の意思決定を支える共通基盤として注目されているのが GIS(地理情報システム) です。GIS は単なる地図表示のツールではなく、場所の文脈( Where )をデータに付与し、マーケティング、サプライチェーン、物流、 BCP 、施設・設備管理を “ひとつの地理的現実” でつなぐためのエンタープライズ基盤へと進化しています。 本記事では、製造業の競争力を高める GIS 基盤の考え方と、部門横断で実現する全体最適化の具体策を解説します。 製造業における GIS の役割 製造業にとって、地理情報は単なる位置参照ではありません。需要の空間分布、調達・配送のルート、災害リスク、施設の配置と能力、設備の稼働履歴と保守計画など、事業の根幹に関わるデータはすべて空間と結びついています。GIS はそれらを地図という共通のビューに統合し、意思決定を加速します。 なぜ GIS が必要なのか? マーケティング戦略の高度化需要の地域差、競合の分布、チャネルのカバレッジ、商圏の到達時間を GIS で見える化し、販路再編・拠点新設・プロモーション最適化に活用します。 複雑化するサプライチェーン原材料の調達から製品の配送まで、複数拠点・輸送モード・在庫地点が絡むネットワークを、地理的に可視化し最適化することで、コスト削減・サービスレベル向上を同時に達成します。 災害リスクへの対応地震・洪水・土砂災害などの自然災害リスクをハザード情報と重ね合わせて事前評価・代替拠点設計・迂回計画を策定。平時からのレジリエンス設計に不可欠です。 施設・設備管理工場・倉庫・販売拠点などの立地・能力・稼働状況、設備のメンテナンス履歴・故障傾向を GISで一元管理。複数拠点を俯瞰し、保守の優先順位・更新投資・停止リスク回避を定量的に決定できます。屋内 GIS やフロアマップと連携すれば、ライン単位・設備単位までドリルダウン可能です。 “共通言語”としての地図地図は直感的で、現場から経営まで同じ絵を見て会話できる。部門横断の合意形成を早め、現場の納得感を高めます。 [caption id="attachment_553" align="alignnone" width="900"] 製造業におけるエンタープライズ GIS 活用イメージ[/caption] 部門横断で活用できる GIS の強み GIS 基盤の価値は、部門別の個別最適を超え、全社最適へと視座を引き上げることにあります。さらに、国内外の拠点や国際物流を含むネットワーク全体で活用できる点が、グローバル競争力を高める鍵となります。 マーケット分析 地域別需要分析:国内外の人口動態、購買力、競合分布を地理的に分析し、狙うべき市場を特定。 チャネル最適化:現地販売拠点や代理店のカバレッジを評価し、過不足を是正。 海外出店戦略: GIS で候補エリアの商圏、交通アクセス、競合状況、現地法規制を可視化し、最適な立地を選定。さらに、既存拠点との距離や物流ネットワークとの連携も考慮して、投資判断を支援。 施策評価:プロモーション後の売上変化を地理的に可視化し、投資対効果を改善。 [caption id="attachment_554" align="alignnone" width="900"] 商圏分析ダッシュボード[/caption] サプライチェーン ネットワーク設計と輸送最適化:国内外の工場・ DC ・ストックポイントを含む拠点配置と輸送ルートを最適化し、コストと納期を両立。 サプライチェーンの可視化:調達先から製造、在庫、配送までの全プロセスを GIS で地図上に統合表示。これにより、ボトルネックやリスク箇所を直感的に把握し、迅速な意思決定を支援。 リードタイム短縮:国境をまたぐ通関時間や港湾混雑、現地交通事情を考慮した動的ルーティング。 リスク分散:海外サプライヤーの政情リスクや自然災害を評価し、代替調達先や迂回ルートを事前に設計。 [caption id="attachment_555" align="alignnone" width="900"] サプライチェーンの可視化ダッシュボード(3D版)[/caption] リスクマネジメント ハザード重ね合わせ:国内外の災害リスクや政情不安を地図上で評価。 代替拠点設計:海外工場停止時のバックアップ拠点や迂回ルートを事前にシミュレーション。 リアルタイム災害リスクモニタリング:気象庁や国際災害情報、交通規制、港湾閉鎖などの最新情報をGISに取り込み、影響範囲を即座に可視化。 現場での被害状況把握:モバイル端末やドローンから送信される写真・動画・センサー情報を地理タグ付きで集約し、被害の深刻度を迅速に評価。これにより、復旧計画や代替輸送の意思決定を加速。 [caption id="attachment_556" align="alignnone" width="900"] グローバルリスク管理ダッシュボード[/caption] 施設・設備管理 アセットマッピング:海外工場や倉庫を含む全拠点の位置情報と設備稼働状況を一元管理。 保全計画の最適化:現地環境要因(湿度・温度・電力安定性)を考慮した予防保全。 構内物流の改善:工場や倉庫内の動線をGISで可視化し、搬送ルートや保管エリアを最適化。これにより、構内輸送の効率化と安全性向上を実現。 修繕・メンテナンス管理:設備の故障履歴や点検記録を地理タグ付きで管理し、修繕の優先順位を合理的に決定。モバイル端末やIoTセンサーと連携して、現場からリアルタイムにメンテナンス情報を収集。 [caption id="attachment_552" align="alignnone" width="900"] 施設マップ・敷地内のルート管理[/caption] エンタープライズ GIS 導入のメリット データ一元化による意思決定の迅速化 CAD、MES、WMS、TMS、ERP、CRM、テレマティクス、IoTなどの異種データを地理IDで統合。ダッシュボードで全社が同じ指標を参照できます。 部門間シナジーの創出 マーケティングの需要予測がサプライチェーンの配置計画に反映され、物流の実績がBCPの迂回計画に還元されるなど、データ循環が生まれます。 コスト削減と業務効率化 過剰在庫の削減、無駄輸送の低減、設備停止の回避、拠点再編の精度向上により、全社KPI(売上総利益率、OTIF、総物流コスト、設備稼働率)が改善。 現場と経営の目線統一 地図を共通ビューとした**“現場でわかる”ダッシュボード**で、会議の生産性と現場の納得感が向上。 まとめ 以上が、部門横断で活用できるGIS の強みでした。 GISは、製造業の各部門を横断して一枚の地図でつなぐ企業基盤です。需要・供給・リスク・設備の情報を統合し、全社最適の意思決定を加速します。導入は段階的に、小さく始めて早く価値を見せ、現場と経営の両輪で育てていくことが成功の鍵となります。 h3 { padding-top:30px; } h4 { padding-top:10px; } strong { font-weight:bold; } li>span.mgnleft{ padding-left:1em; display:inline-block; } .article_text>img { display: none; }

-

GIS によるデジタルサプライチェーン戦略

1. はじめに 現代のビジネス環境において、サプライチェーンの効率化と最適化は企業の競争力を左右する重要な要素です。デジタル化が進む中で、地理情報システム(GIS)の活用が注目されています。GIS は地理的なデータを収集、管理、分析する技術であり、サプライチェーンの可視化やリスク管理に大きな効果を発揮します。 2. GIS のサプライチェーンへの適用領域 ① サプライチェーンの可視化 GIS を使用することで、サプライチェーンの各要素を地図上で可視化し、リアルタイムで状況を把握することが可能です。例えば、生産拠点と調達先の関係性、物流ルートや在庫の位置を地図上に表示することで、どこにボトルネックがあるのかを視覚的に確認できます。 調達先からの仕入量の視覚化(仕入量を高さで表現) 生産拠点と調達先との関係性(関係性を線(ライン)で表現) ② サプライチェーンの分析 GIS は、収集した地理的データを基に詳細な分析を行うことができます。例えば、倉庫と納品先の分布状況から最適な割り付けを分析し、輸送業務の効率化に繋げるや、災害リスクの高い地域を特定し、代替ルートを計画することで、サプライチェーンのリスク管理を強化することが可能となります。 倉庫(デポ店)納品先の分布状況から最適化された割り付けを分析(納品量を重みづけとして加味) 調達における輸送ルートの分析 災害リスクの高いエリアを回避した代替ルートの分析 ③ データとアプリの共有 GIS を活用することで、サプライチェーンに関わる全てのステークホルダーと情報を共有することが容易になります。これにより、各部門やパートナー企業との連携が強化され、迅速な意思決定が可能となります。 組織内外でのデータとアプリの共有 ④ サプライチェーンのモニタリング GIS は、サプライチェーンの各要素を継続的にモニタリングするための強力なツールです。リアルタイムでのデータ収集と分析により、異常が発生した際には即座に対応することができます。例えば、各種実績情報(販売・生産・在庫)との連携によるパフォーマンスのモニタリングや、災害リスクデータを活用したグローバルサプライチェーンのリスク管理に取り組む企業が増えております。 システム連携による実績情報(販売・生産・在庫)のモニタリング 気象や災害リスクデータ活用によるサプライチェーンのリスク管理 3. ArcGIS サプライチェーンソリューション 「ArcGIS サプライチェーンソリューション」では、このようなサプライチェーンの可視化・分析、サプライチェーンのリスク管理を行うためのソリューションを兼ね備えています。また、ソリューションと併せて使えるデータも豊富に取り揃えております。ご興味がありましたら、「ArcGIS サプライチェーンソリューション」のホワイトペーパーも用意しておりますので(画面右上の「資料ダウンロード」より)ダウンロードしてみてください。 4. まとめ GIS はデジタルサプライチェーン戦略において重要な役割を果たします。可視化と分析、リスク管理、効率化の実現により、企業の競争力を高めることができます。今後の課題としては、技術の進化に対応しながら、持続可能なサプライチェーンの構築を目指すことが求められます。

-

スマート工場の実現に向けた GIS の役割

1. はじめに スマート工場とは、IoT や AI などの先進技術を活用して、生産プロセスを最適化し、効率化を図る工場のことです。地理情報システム( GIS )は、スマート工場の実現において重要な役割を果たします。本記事では、スマート工場における GIS の具体的な役割と、工場や設備の情報の統合管理について詳しく解説します。 2. スマート工場における GIS の役割 ① 図面情報の取り込み GIS を活用することで、CAD や BIM などの図面情報を効率的に取り込むことができます。これにより、工場内の設備やレイアウトを正確に把握し、設計やメンテナンスの効率化が図れます。例えば、BIM モデルを GIS に統合することで、設備の配置や配管の経路を視覚的に確認することが可能です。 3D CAD , BIM/CIM データ活用による建物情報の視覚化 屋内の視覚化 ② 道路や区画情報の取り込みによる構内物流の可視化・分析 GIS を活用することで、敷地内における工場内外の道路や区画情報を取り込み、構内物流の可視化と分析が可能です。これにより、物流の効率化や渋滞の緩和が図れます。例えば、構内の車両の動きをリアルタイムで監視し、最適なルートを指示することで、運送の効率化の実現や、ジオフェンス(任意の検知エリア)活用により危険エリア等への車両の進入検知を行い安全な業務遂行に役立てることが出来ます。 敷地内における道路データの作成と(バリアを考慮した)ルートシミュレーション 敷地内の(車両等の)移動ログデータ活用による滞留個所可視化 ジオフェンス(任意検知エリア:赤色のエリア)活用による車両等の進入検知 ③ IoTやERPシステムとの連携 GIS は、IoT デバイスや ERP システムと連携することで、リアルタイムのデータ収集と分析を行います。これにより、生産ラインの状態や在庫管理を一元化し、効率的な運用が可能となります。例えば、IoT センサーから得られるデータを GIS 上で可視化し、設備の稼働状況や異常を即座に把握することができます。 倉庫の在庫及び、建物間の商材の流れ可視化 各種センサー情報との連携によるモニタリング ④ 現地による設備調査、インシデント報告 GIS を活用した現地調査により、設備の状態を正確に把握し、インシデントの報告が迅速に行えます。これにより、設備のメンテナンスや修理が効率的に行われ、生産性の向上が期待できます。例えば、現地での設備調査結果を GIS 上に反映させることで、問題箇所を即座に特定し、対応策を講じることができます。 現地調査で活用できるデータ収集アプリ 現地調査で活用できるデータ収集アプリ 3. 工場や設備の情報の統合管理 GIS は、工場や設備の情報を一元的に管理するための強力なツールです。これにより、各種データを統合し、効率的な運用と管理が可能となります。例えば、設備の位置情報、稼働状況、メンテナンス履歴などを GIS 上で一元管理することで、迅速な意思決定が可能となります ArcGIS による設備情報の統合管理 4. まとめ スマート工場における GIS の活用は、生産性向上やコスト削減、品質管理の強化など、多くのメリットをもたらします。特に、工場や設備の情報の統合管理により、効率的な運用と管理が実現します。今後も技術革新が進む中で、GIS の導入はますます重要となるでしょう。導入に際しては、コストやセキュリティ対策、従業員のスキルアップなどの課題を克服するための戦略が求められます。

よくある質問

サプライチェーン分野で、地図システムの利用を検討されている方々から

多くお問い合わせいただく質問とその回答です。

-

Q

ArcGIS Online (ArcGIS Desktop ユーザー向け) の契約期間はいつまでですか?

A

ArcGIS Desktop の Esri 製品サポートの契約期間満了日までです。

ArcGIS Online (ArcGIS Desktop ユーザー向け) の継続利用には ArcGIS Desktop の更新が必要です。更新されない場合、契約期間終了後は製品をご利用いただけなくなります。 -

Q

契約している ArcGIS Desktop ライセンスの保守期限が過ぎた場合は、どうなりますか?

A

ArcGIS Desktop ライセンス保守期限日が到来しても契約更新がおこなわれず、期限切れとなった場合には、保守が更新されるまで ArcGIS Online へのアクセスができなくなります。

期限日の到来後、保守更新をおこなえる猶予期間は 30 日間です。この猶予期間を過ぎてしまいますと、当該のアカウントは完全に終了となり、アカウントに割り当てられていたサービス クレジットは全て失効します。また登録されていたコンテンツも全て消去されます。 -

Q

GISを使用したことはありませんが、操作には専門技術が必要でしょうか?

A

ESRIのGISは、物流・配送業の現場ドライバーの方でも使用しやすい、感覚で操作できるインターフェースとしております。そのため、GISを初めてお使いの方でも簡単にご利用いただけます。

-

Q

どのくらい大きいファイルをアップロードできますか?

A

Web ブラウザー経由で最大 1 GB のサイズのファイルをアップロードできます。Portal for ArcGIS でのレイヤーの公開をサポートしている ArcGIS Pro や ArcMap を使用すると、より大きなファイルをアップロードできます。

-

Q

GISの導入を検討していますが、どの製品を選べばいいのか迷っています。

A

お客様のご利用内容にあわせて、弊社担当者から最適なシステム選定のアドバイスさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

03-3222-3941

03-3222-3941